|

■ 今 週 の 特 集 ■

|

毎週、様々なテーマでお届けします。

ちょっぴり硬派な内容から、かる〜いノリのネタまで、幅広く取り上げていきますのでお楽しみに!

→その他の特集記事

|

■■ ポポカテペトル火山 ■■

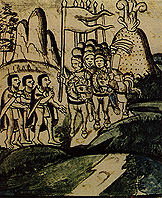

94年のポポカテペトル

|

メキシコで「ポポ」の名前で親しまれている活火山、ポポカテペトル。常に煙を吐き続けてきた火山ですが、1994年末から再び活動が活発化し、近隣の州の村の人々などが避難生活を余儀なくされています。一時はメキシコシティにまで灰を降らすなど、予断を許さない局面もあったのですが、ここ数日は活動が鎮静化してきたとの判断から、危険度がレベル3から2に引き下げられ、半径12キロメートル以内だった危険区域も5キロメートルにまでせばめられました。

|

メキシコシティに比較的近いところにあるポポカテペトル。昼間、国内便などに乗ると、ポポに近づいたときに機内アナウンスで教えてくれることもあります。

ポポは高さ5,452メートル、オリサバ山(5,749メートル)に次ぐメキシコ第2の山。海抜4,300メートルを超える高度では、一年中積雪が見られます。

ずっと活動を続けている活火山で、「エスピナソ・デ・ディアブロ(悪魔の大きな棘)」と「ピコ・マジョール(最高峰)」の名前で呼ばれる二つの山頂を持ちます。ちなみにポポカテペトルとは先住民族の言葉で「煙を吐く山」という意味。登山に挑戦する人も多いのですが、なんだか腰が引けるような名前ばかりですよね。絶えず噴煙をもくもくとあげている火口は直径約850メートル。深さは300メートルほどと測定されています。メキシコ州、モレーロス州、プエブラ州にまたがる大きな山です。

|

ポポは約25,000年前から噴火の歴史を持つとされていて、先スペイン期に少なくとも4回の噴火、16世紀に7回、17世紀には6回、という具合に活発な火山活動を続けてきました。それでも大災害をもたらすほどの大噴火というのは紀元800年が最後との記録があり、現在のプエブラにあたる場所に大量の土石流が流れ、ピラミッドも溶岩に埋もれるほどの噴火で、当時の住民は村を捨てねばならなかったと言われています。スペイン人コルテスがメキシコを征服したときも、やはり噴火は起きていたとされています。

|

|

現在の活発な火山活動は1994年12月から始まりました。1996年5月には噴火口の近くにいた5人の登山家たちが死亡、1997年にはメキシコ市にまで火山灰が降り、政府も避難勧告を出したり火山情報を提供したり、避難方法や避難経路を指示するなど緊迫した状態が続いていました。

|

いちばん最近では2000年年末に活動がかなり活発になり、日本の国内紙にも取り上げられるほどだったので、ちょうどそのころメキシコ行きを計画していた私も空港閉鎖などになるのではないかとちょっと心配してしまいましたが、現地からの情報では大丈夫そう、ということだったので、行ってしまいました。

そのときは国内便に2度乗ったのですが、2度とも機内ではポポが見えることを知らせるアナウンスがあり、もくもくと噴煙を上げるポポがずいぶん間近に見えて、こんなに近くを飛んで大丈夫なの?と思ってしまいました。(でも単に山が大きいから近くに見えるだけで、そんなに近くを飛んでいるはずはないんですけどね。)

|

メキシコには火山が多く、南北に15の火山が連なっています。一応それぞれは独立した火山系に入るようで、ポポの活動が活発化したからといって他の火山活動が誘発されることはない、と言われています。

|

先住民の伝承では、火山というのは神話の主役になっていて、たくさんの言い伝えが残っています。ポポカテペトルはお隣のイツァシワトル火山とのペアで語られることが多く、ポポとイッツァの恋愛物語というのがあります。二人はその恋愛関係のために、イッツァは寝そべっているような形、ポポはそのそばに跪くような形で石になってしまったといいます。またポポが男性の神でイッツァが女神とするものも。アステカの神であるケッツアルコアトルが自分の骨を削り血を流して人間を作り出し、彼らに食べ物としてトウモロコシを与えた場所だとか、オルメカ族が「地上の楽園」を求めてポポとイッツァの尾根へやってきたとか。自然の偉大な力を象徴する火山という存在は、信仰の対象として畏敬の念とともに親しみを込めて語られて来たのですね。

|

|

このページのトップに戻る

メキシコ・アラカルトに戻る

|